Освобождение от иллюзорного эго

Местоимение "я" вместе с производными "мне", "меня" и подобными, пожалуй, является самым употребляемым словом в нашем общении, однако, в зависимости от того, что под ним подразумевает сознание как автор речи, это слово может олицетворять либо величайшую ошибку, либо глубочайшую истину. Наше привычное восприятие самого себя обусловлено определенными формами и ментальными ярлыками, которые мы навесили на свое "я", то есть на истинного себя. И, как правило, чем больше этих обусловленностей, тем меньше свободы по жизни мы в себе испытываем, тем слабее мы чувствуем живую естественную реальность.

Альберт Эйнштейн такое восприятие себя называл "оптическим обманом сознания", и в этом ключевой аспект восприятия всей реальности. Если за свое "я" принимать что-то, что в истинном смысле нами не является, тогда все мировоззрение будет основано на иллюзии, так как наше мышление так построено, что это воображаемое "я" является опорной точкой для дальнейших интерпертаций всего остального, оно является основанием для выстраивания любых взаимодействий и взаимоотношений. Но если иметь способность видеть суть иллюзии, то она растворяется, так как ее осознание ее и растворяет. Если наше сознание обнаружит и усвоит для себя то истинное, чем оно по сути своей является, тогда эта истинная суть начнет проявляться, потихоньку отбрасывая от себя ненужную фальш самоотождествления с мнимой ролью или каким-то ложным представлением.

Огромнейшее большинство людей при произнесении слова "я" имеют в виду совсем не то, чем на самом деле являются. Беспредельная глубина их сознания чудовищно сжимается до звука "я", порождаемого голосовыми связками, сжимается до каких-то умозрительных концепций, связанных с обладанием преходящих мимолетных вещей, статусов и наработанных качеств. Но такое сжатие является вопиющим актом излома реальности, актом самообмана, преступления против самого себя, и происходит это незаметно, начиная с самых ранних лет жизни. С раннего детства, познавая себя и окружающий мир посредством органов чувств, ребенок узнает, что определенная последовательность звуков, производимых голосом родителей, это его имя. И тогда он начинает приравнивать это слово к тому, кем является. Тогда ребенок думает о себе: "Петя хочет кушать", а не "я хочу кушать". Затем он выучивает волшебное слово "я" и приравнивает его к своему имени. Потом приходят другие мысли, которые сливаются с исходной мыслью об этом "я", а также служат для обозначения чего-то, что каким-то образом является частью этого "я". Так в сознание приходит отождествление себя с предметами, то есть идентификация своего сознания через внешние вещи. И плачевный результат такого пагубного мировосприятия не заставляет себя ждать: уже тогда приходят к ребенку страдания, если, допустим, забрать у него игрушку, так как ребенок в такой ситуации по его представлению теряет часть самого себя, что приводит к сжатию его сознания. А сжатие сознания, в отличие от расширения, как раз и является причиной "дукхи", то есть страдания.

Со временем благодаря воспитанию, то есть социальному влиянию, ребенок притягивает к своему "я" более сложные ментальные конструкции. Он начинает отождествлять себя с определенным полом, с собственностью, с воспринимающим и чувствующим телом, с национальностью, расой, религией, политической формацией, профессией, с ролью брата, сына и внука, а затем и отца, мужа, деда, с накопленными опытом и знаниями, с наработанными качествами, со сформировавшимися симпатиями и антипатиями, с воспоминаниями и многим другим, что связывает его с самоощущением и с самоидентификацией.

В результате, весь этот балласт представляет собой лишь мысли, в силу жизненных обстоятельств случайным образом сгруппировавшихся в одну большую кучу ложного самовосприятия. И произнося слово "я", человек традиционно представляет себе именно всю эту огромную несбалансированную ментальную конструкцию. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев, говоря или думая как "я", человек подразумевает не свое сознание, то есть истинное "я", а всю вот эту конструкцию, именуемую как "эго". В этом и заключена духовная слепота, ограничивающая осознание реальности и обрекающее на существование через страдания. Однако, чтобы избавиться от страданий, нужно видеть глубже себя, нужно представлять себя как истинного самого себя.

Для многих будет откровением осознание того, что причина их страданий заключается в непрерывном потоке мыслей в их голове и приходящих вместе с ними эмоций. Суть самой проблемы даже не столько в том, что человек имеет привычку постоянно думать, несмотря на то, что еще великий святой Рамана Махарши говорил: "Ум - это майя, иллюзия". Важнее прежде всего даже то, что такое обычное для людей постоянное думанье на самом деле приводит лишь к плачевным результатам: к зацикленной повторяемости мыслей, в большинстве случаев склоняющих к негативным сценариям и не имеющих практического разумного смысла.

И этот бесконечный мыслительный голос порождается в голове не сам по себе, эта ужасная привычка порождается импульсами того самого эго. Как говорят мудрые даосы: "Размышление - это пустая трата времени". Если бы не было выстроенной конструкции эго, то свободное сознание вмиг отбросило бы от себя привычку постоянно размышлять. Но существует эго, и опираясь на выстроенные в конструкции роли, оно порождает бесконечный поток мыслей и следующих за ними эмоций, искажая таким образом реальную действительность. В наш современный век люди, к сожалению, не поймут этих даосов, так как сегодня мир основан на культе мышления. Однако не только древние понимали иллюзорность возвеличивания роли ума как инструмента, но даже и выдающийся Карл Густав Юнг писал: "Эготипический ум - это, по существу, всего лишь тонкая пленка сознания на поверхности океана таинственных процессов, происходящих у него внутри".

Почему эго создает бесконечные импульсы для мышления? Потому что такова его природа. Эго основано на ложной ментальной структуре самоотождествления. Отождествляя себя с вещами, например, оно выстраивает понимание, что чем качественнее и многочисленнее тебя будут окружать вещи, тем будет лучше. Обманутое таким образом сознание пытается найти себя в вещах, но даже добившись чего-то, оно не находит себя. Почему? Потому что эго по-прежнему дает понять, что есть и другие вещи, то есть еще то, что является "мое", но не принадлежит этому "я".

А почему сознание всегда занято поисками "я", "мое", поисками самого себя? Потому что этот поиск исходит из природы сознания. Как говорил Рамана Махарши: "Истинная природа сознания - счастье (ананда), оно является врожденным качеством, поэтому поиски счастья - это бессознательные поиски самого себя". Таким образом, выстраивается ложная картинка, будто сознание не едино, будто существует часть сознания, которое ему не принадлежит, и именно это ощущение нецелостности, разъединения и вызывает естественное страдание. Таким образом, даже при обретении каких-то успехов чувство удовлетворения живет недолго. Кратковременное облегчение заменяется очередными стремлениями найти что-то еще, что способно дать ощущение единого "я".

В результате, обманутое сознание вынуждено все время искать что-то большее, что-то лучшее, что-то новое, что-то особенное, так как эго для него констатирует факт недостаточности текущей ситуации. И это происходит не только с вещами, но и через социальные роли, через статусы, через привязанности, через целевые концепции и многое другое. А так как конечную цель найти себя при любых условиях выполнить, в принципе, невозможно, то обязательно наступают этапы разочарований и гнева, неудовлетворенности и депрессии. Сознание таким образом обречено бесконечно гоняться за вещами и статусами в тщетной надежде обрести в них свою значимость, обрести полноту самоосознания. И эта бесконечная гонка приводит к обратному результату - к потери себя.

Да, какие-то материальные вещи и социальное положение часто нужны для нормальной жизнедеятельности, но добиваться их, потому что это необходимо, и желать их, потому что мне с этим будет лучше - это совсем разное. Древнее учение йоги нас учит тому, что суть этого вопроса не в корысти, а в целеполагании, исходящее от правильного понимания себя. Если стремление к чему-то обусловлено обязанностью по отношению к себе или другим, установленной мудрыми наставниками, то оно не заставит, в конечном счете, разочароваться. Если же стремление обусловлено желаниями преобретения для самоутверждения, то результат при искреннем самоанализе не принесет искомого, так как любой объект цели, чем бы он ни был, не способен утвердить (возвысить, улучшить) наше истинное "я", наш Атман, так как к нему не имеет никакого отношения.

Чтобы это понять, нужно либо осознать свое "я", либо попасть в ситуации, когда все внешнее и иллюзорное само вынуждено отпасть. Например, на смертном одре люди как-то быстро и хорошо осознают, что вся концепция владения и преобретения теряет какой-либо смысл. В последние моменты своей жизни до людей доходит, что пока они тратили жизнь на поиски более полного самоощущения, их истинное "я", то есть то, что они на самом деле искали, всегда было с ними, просто его закрывало отождествление с чем-то иллюзорным, продиктованным эго. "Ох, как же я ошибался!" - так часто расстаются с жизнью те, кого миновала внезапная смерть.

По этой причине уже при жизни важно понимать пагубность работы иллюзорного эго. Как оно работает? Эго, приравнивая что-то к нашему "я", стремится приравнять и владение им к существованию нашего "я", то есть "я владею - значит, существую, и чем больше имею, тем больше существую". Так эго проявляет себя через сравнение. Чувство самооценки из-за эго связано с тем владением и статусом, которое человек имеет в глазах общества. Они становятся остро востребованы, потому что дают ощущение повышаемой самооценки. А затем то, как воспринимают другие, превращается в то, как человек воспринимает себя. И так капкан захлопывается.

Иисус говорил: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное". Что значит "нищие духом"? Говорят "сильные духом" про тех, кто амбициозен, кто упорно стремится к какой-то цели. А нищие духом никуда не стремятся, не потому, конечно, что ленятся, а потому, что стремиться им не нужно, потому что нет надобности, нет никакого отождествления с ментальными концепциями, а все остальное и так уже есть. Пребывающие в этом состоянии пребывают в блаженном "Царстве Небесном", то есть в состоянии гармоничной целостности, удовлетворения и покоя.

Важно понять, что от капкана эго нельзя избавиться просто отказом от владения или отказом от статуса, так как простое отречение никого не делает автоматически свободным от эго. Это еще один капкан эго. Эго существует благодаря концепциям сравнения и отождествления, в том числе и благодаря ментальному образу себя, якобы не испытывающего интереса к материальному обладанию, а потому ставшего выше и духовнее остальных. Сегодня можно встретить людей, внешне отреченных от всего материального, но при разговоре с ними сразу можно заметить, что их эго даже больше, чем у олигархов. Отказ от личной собственности и от положения в обществе - это просто еще одна мыслеформа, ментальная концепция, с помощью которой можно считать себя более правым, а других неправыми. Так устроено эго, что при устранении одного вида отождествления приходит другое.

Тогда как же избавиться от эго? От него не нужно избавляться, его нужно осознавать практикой, больше не подкармливая ложным самоотождествлением. Привязанность обнаруживается либо ее болезненным отрывом, либо предварительным осознанием того, что предмет привязанности никогда не приносил и никогда не принесет ничего полезного и приятного настоящему "я", каким бы сладким или умиротворяющим это ни было. А для того, чтобы понять, что же может принести полезное и приятное для настоящего "я", нужно совершать практику. Нет много смысла в чтении книг и в слушаниях лекций. Как говорил святой Гьянешвара: "Даже корове легче научиться читать, чем читателю Писаний без практики стать мудрецом". Практика должна включать методы по развитию внутри себя нового измерения сознания, которые способствуют концентрации своего внимания на своем истинном "я", способствуют ощущению и управлению своих внутренних тонких энергий, способствуют благодаря молитвам и медитациям более углубленному восприятию своего истинного "я".

Такое осознавание не имеет ничего общего со вспышкой молнии или с прыжком кузнечика, нет, это медленная, постепенная, терпеливая, последовательная трансформация сознания. Благодаря такой трансформации человек продолжает пользоваться словом "я", но оно уже исходит из глубочайшего пространства внутри него.

Когда внимание внутри, тогда внешние окружающие формы становятся лишь декорацией на сцене жизненной драмы, тогда ощущение Себя становится единым с ощущением всей Вселенной. Осознание "я есть все", то есть "ахам брахмасми", высвобождает сознание из оков эго, и тогда появляется космическая радость обладания всем, отождествления со всем целостным и неделимым. Ничего не умирает, ничего не отрывается, ничего не теряется. Тогда "я" тождественно всепроникающему присутствию Бога, пребывающему вне форм, качеств и состояний, вне любых вариантов отождествления. Тогда приходит осознание своей тождественности со Вселенским Сознанием, а не с чем-то, с чем оно отождествилось. Таково Царство Бога, Царство вселенского Покоя и осознания того, что не "я - это то или это", но "я - это все, ахам брахмасми".

| »» следующая статья »» |

|

САЙТ В СОЦСЕТЯХ: |

Йога через пробуждение Кундалини

Йога через пробуждение Кундалини Получите самореализацию!

Получите самореализацию! О Сахаджа Йоге

О Сахаджа Йоге Медитация

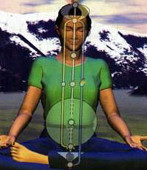

Медитация Тонкая система

Тонкая система Чакры

Чакры Каналы

Каналы Чакры у древних славян

Чакры у древних славян Общие сведения

Общие сведения Базовые методы

Базовые методы Лечение заболеваний

Лечение заболеваний Практические рекомендации

Практические рекомендации О Сахаджа Йоге

О Сахаджа Йоге Разное

Разное Получение самореализации

Получение самореализации Поиск и другой опыт

Поиск и другой опыт Питание

Питание Практика

Практика Астрология

Астрология Это интересно

Это интересно